Almanca

Hypothekenmarkt 2024: Eine Analyse der jüngsten Veränderungen und Expertenmeinungen

Hypothekenmarkt in der Schweiz: Umschwung und politische Dimension

Von Cemil Baysal – Die Entwicklungen auf dem Schweizer Hypothekenmarkt im Jahr 2023 hinterließen keinen bemerkenswerten Eindruck. Doch das kommende Jahr 2024 verspricht eine deutliche Veränderung, insbesondere in Bezug auf die Zinslandschaft. Die gestiegenen Saron-Zinsen haben den Markt beeinflusst und wirken sich auf die Wahl zwischen Festhypotheken und Saron-Hypotheken aus. Viele fragen sich, wie sich die Entwicklungen im kommenden Jahr gestalten werden, besonders angesichts abgelaufener Verträge und der Notwendigkeit, neue Abkommen zu schließen.

Die jüngsten Entwicklungen auf dem Hypothekenmarkt werfen ein helles Licht auf die Ursachen und Folgen dieser Veränderungen. Die Dynamik des Marktes hat sich in den letzten Monaten erheblich verlagert. Bis zum Ende des dritten Quartals 2023 galten Saron-Hypotheken im Vergleich zu Festhypotheken als kostengünstige Option für Immobilienfinanzierungen. Doch ein rascher Wandel hat diese Dynamik erschüttert.

Festhypotheken sinken, Saron-Hypotheken steigen

Zu Beginn des vierten Quartals 2023 begann ein drastischer Rückgang der Zinssätze für Festhypotheken. Innerhalb von nur zwei Monaten halbierten sich die Sätze für zehnjährige Festhypotheken, erreichten im Dezember ihren Tiefpunkt und stabilisierten sich leicht auf niedrigerem Niveau.

Aktuell liegen die Festhypothekenzinsen immer noch unter den Werten vom Ende November. Diese Entwicklung spiegelt die Konsolidierung der Renditen für zehnjährige Bundesobligationen wider, die zunächst stark fielen und dann zum Jahresende leicht anstiegen.

Angebote und Trends

Die aktuellen Angebote für zehnjährige Festhypotheken liegen bei attraktiven 1,67 Prozent im Vergleich zu 1,78 Prozent Ende November. Dies signalisiert verlockende Angebote von Banken, Pensionskassen und Versicherungen. Die Unterschiede zwischen den Laufzeiten der Festhypotheken sind minimal, wobei längere Laufzeiten leicht höhere Zinssätze aufweisen.

Saron-Hypotheken im Kontrast

Im Gegensatz zu den sinkenden Festhypothekenzinsen verzeichneten Saron-Hypotheken seit Oktober 2023 einen deutlichen Anstieg der Refinanzierungskosten. Der Zinsunterschied zwischen den attraktivsten Festhypotheken und den günstigsten Saron-Sätzen beträgt aktuell 0,60 Prozentpunkte zugunsten der Festhypothek.

Ausblick und Prognosen

Die Schweizerische Nationalbank plant ihre nächste geldpolitische Sitzung erst für den 21. März 2024. Es wird erwartet, dass der Saron-Zinssatz über die nächsten Monate unverändert bleibt, deutlich höher als die aktuellen Festhypothekenzinsen. Ökonomen prognostizieren mögliche Zinssenkungen im Herbst 2024, während die SNB bisher keine solchen Pläne offengelegt hat.

Gründe für die Veränderungen

Der Rückgang der Festhypothekensätze beruht auf dem Vertrauen in die Stabilität des Schweizer Kapitalmarktes für festverzinsliche Anlagen. Die Schweizer Währungshüter reagierten entschieden auf den Inflationsanstieg und stärkten den Franken mittels Devisenverkäufen.

Im Gegensatz dazu reagierten die US-amerikanische Federal Reserve und die Europäische Zentralbank unterschiedlich auf die Inflation. Der Markt preist bereits mögliche Zinssenkungen in den USA und der Eurozone ein, während die Schweizerische Nationalbank sich bisher bedeckt hält.

Expertenmeinungen und Marktreaktionen

Experten wie Adrian Wenger vom VZ Vermögenszentrum beobachten das aktuelle Phänomen des Zinswandels mit großem Interesse. Die Entwicklung von hohen Zinsen zu unerwartet niedrigen Angeboten bei Festhypotheken überrascht viele Finanzierungsfachleute. Die abrupten Veränderungen bieten Hauseigentümern Chancen, bergen aber auch Risiken.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter zur Bankenregulierung: “Wir müssen handeln”

In einem exklusiven Interview mit der “NZZ” äußerte sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter zur aktuellen Situation und den notwendigen Veränderungen im Bankensektor. Ihre Sorge galt insbesondere der Prävention einer Bankenrettung ähnlich der Situation bei der Credit Suisse, um die Schweiz vor potenziellen Gefahren zu schützen.

“Wir müssen handeln – wir haben keine andere Wahl”, betonte Keller-Sutter. Sie hob hervor, dass es unerlässlich sei, Mechanismen zu etablieren, die es einer Großbank ermöglichen, ohne schwerwiegende Auswirkungen auf das Land unterzugehen. Diese Maßnahmen seien kein Akt der Feindseligkeit gegenüber systemrelevanten Banken, sondern ein Akt der Verantwortung für die Schweizer Volkswirtschaft.

Auf die Frage nach konkreten Vorschlägen für das Parlament antwortete sie vorsichtig: “Der Entwurf liegt vor. Aber ich kann der Diskussion im Bundesrat nicht vorgreifen.” Sie betonte die Analyse im Vergleich mit anderen Ländern und die Überprüfung der lokalen Vorschriften. Dabei sei das oberste Ziel der Schutz des Staates und der Steuerzahlenden.

Bezüglich der Rolle der Finma bei der Rettung der Credit Suisse durch die UBS äußerte sich Keller-Sutter zurückhaltend: “Wir wählen zwar den Verwaltungsrat der Finma, aber dieser arbeitet unabhängig.” Sie vermied detaillierte Kommentare zur Rolle des Bundesrates und betonte, dass dies die Angelegenheit der parlamentarischen Untersuchungskommission sei.

Zu der Diskussion über die Möglichkeit der Abwicklung der Credit Suisse äußerte sie sich vorsichtig: “Theoretisch wäre das möglich gewesen, aber nur unter enormen Risiken.” Sie verdeutlichte, dass die Führung der Bank für ihren Untergang verantwortlich war und betonte, dass eine Abwicklung mit größeren Risiken verbunden gewesen wäre.

Abschließend unterstrich sie die Notwendigkeit, den Finanzplatz nicht zu einem Experimentierfeld für Vorschriften werden zu lassen, die bisher noch nie bei einer Großbank angewendet wurden. “Wir durften nicht russisches Roulette spielen mit unserer Volkswirtschaft”, fasste sie zusammen.

Fazit: Eine unsichere Zukunft

Das Jahr 2024 verspricht eine unsichere Zukunft für die Schweizer Finanzwelt. Die Veränderungen auf dem Hypothekenmarkt bergen Chancen und Risiken für Verbraucher und politische Entscheidungsträger. Die Lage bleibt dynamisch und erfordert ein genaues Abwägen der Optionen für diejenigen, die auf diesem Markt agieren.

Almanca

Trennungsmonat: Warum der Januar für viele Beziehungen das Ende bedeutet

In einem Artikel der ’20 Minuten’ Zeitung wurde die Thematik des ‘Trennungsmonats’ im Januar beleuchtet. Laut der Beziehungsexpertin Martina Rissi, die in dem Artikel zitiert wurde, ist der Januar oft ein Zeitpunkt, an dem viele Menschen über das Ende von Beziehungen nachdenken.

In einem Artikel der ’20 Minuten’ Zeitung wurde die Thematik des ‘Trennungsmonats’ im Januar beleuchtet. Laut der Beziehungsexpertin Martina Rissi, die in dem Artikel zitiert wurde, ist der Januar oft ein Zeitpunkt, an dem viele Menschen über das Ende von Beziehungen nachdenken.

Trennungsmonat: Warum der Januar für viele Beziehungen das Ende bedeutet

Der Januar, oft als “Trennungsmonat” bezeichnet, markiert für viele Paare das Ende ihrer Beziehung. Das neue Jahr scheint für viele den perfekten Zeitpunkt zu bieten, um alte Bindungen zu lösen und sich von Dingen zu trennen, die nicht mehr ins Leben passen. Martina Rissi, eine renommierte Beziehungsexpertin, erklärt diesen Trend: “Die Grundenergie des Januars ist der Beginn des Neuen. Viele Menschen denken darüber nach, was nicht mehr passt, was sie ausmisten und loslassen möchten.”

Interessanterweise bestehen Beziehungsprobleme oft schon lange vor den Silvesterfeierlichkeiten. Warum also bis zum neuen Jahr warten? Rissi erklärt, dass das Bedürfnis, nicht alleine über die Feiertage zu sein und den Schmerz des Partners nicht vor den Festtagen zu belasten, dazu führt, dass viele Trennungen aufgeschoben werden. Doch paradoxerweise können gerade die Feiertage die Probleme in der Beziehung noch verstärken, da der intensive gemeinsame Stress die bestehenden Schwierigkeiten deutlicher zutage treten lässt.

Paartherapeuten bestätigen, dass viele Paare zu Beginn des Jahres ihre Beziehung überdenken. Google-Trends-Daten von 2019 zeigten beispielsweise, dass der Begriff “Scheidung” vom sechsten bis zum 12. Januar am häufigsten gesucht wurde. Statistiken des Bundesamts für Statistik seit 2017 bestätigen ebenfalls: Der Januar zählt zu den Monaten mit den höchsten Scheidungsraten, wobei von Dezember zu Januar ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist.

Die Frage bleibt: Warum gerade der Januar? Martina Rissi erklärt erneut: “Die Grundenergie des Januars ist der Beginn des Neuen. Viele Menschen denken darüber nach, was nicht mehr passt, was sie ausmisten und loslassen möchten.” Dieses Bedürfnis betrifft auch Beziehungen.

Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, eine langjährige Beziehung zu beenden? Rissi betont, dass eine Trennung in jedem Monat gerechtfertigt ist, solange sie wohlüberlegt, reflektiert und idealerweise respektvoll geschieht. Wenn jemand einen Neustart möchte, ist dies ein durchaus vernünftiger Schritt.

Bevor eine Beziehung endet, sollten beide Partner dieselben Vorstellungen von Beziehung und Zukunft haben. “Wenn man sich nicht mehr guttut, sich nicht mehr gegenseitig unterstützt und Wertvorstellungen auseinandergehen, ist es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen”, so Rissi.

Es gibt jedoch auch eine Perspektive, die betont, dass in jeder Beziehung Herausforderungen auftreten und dass echte, tiefe Liebe aus der Überwindung von Problemen und dem gemeinsamen Wachstum als Paar entsteht.

Aber wenn eine Trennung unvermeidlich ist, betont Rissi die Wichtigkeit des Trauerns: “Eine Trennung gleicht einem Todesfall: Das Trauern ist wichtig und ein Prozess.” Sie rät dazu, sich Zeit zu nehmen, Raum für den Schmerz zu schaffen und nicht sofort in etwas Neues zu stürzen oder die Gefühle zu betäuben. Sowohl die verlassene als auch die trennende Person dürfen und sollen den Verlust fühlen und damit umgehen.

Almanca

2024 wird das Leben noch teurer

VIELE NEUERUNGEN: E-Autos, Selbstbehalt, Mehrwertsteuer – 2024 wird das Leben noch teurer

Cemil Baysal – Das kommende Jahr verspricht zahlreiche Anpassungen, die die finanzielle Landschaft und den Alltag vieler Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz beeinflussen werden. Während einige dieser Veränderungen potenzielle Kostenvorteile aufzeigen, werden viele andere deutlich höhere Ausgaben bedeuten.

Mehrwertsteueranpassungen: Ein umfassenderer Überblick

Die bevorstehende Anhebung des Normalansatzes der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent wird voraussichtlich die meisten Haushalte finanziell belasten. Dieses Wachstum betrifft ebenso den Sondersatz für Beherbergung von 3,7 auf 3,8 Prozent sowie den reduzierten Satz für Nahrungsmittel und Medikamente von 2,5 auf 2,6 Prozent. Für eine durchschnittliche Familie wird dies laut Experten von Comparis mit mehreren hundert Franken Mehrkosten pro Jahr verbunden sein.

Anstieg der Versandkosten: Auswirkungen auf den Alltag

Eine weitere unmittelbare Auswirkung betrifft den Brief- und Paketversand. Der Standard-A-Post-Brief wird von 1,10 Franken auf 1,20 Franken angehoben, während ein Economy-Paket nun 8,50 Franken statt sieben Franken kosten wird.

Automobilsteuer und Elektroautos: Ein finanzieller Aspekt

Die bisherige Befreiung von der Automobilsteuer für Elektroautos entfällt. Zukünftig wird eine einmalige Steuer von vier Prozent auf den Importpreis solcher Fahrzeuge erhoben. Dies könnte dazu führen, dass der Preis eines bisher 50.000 Franken teuren Elektroautos um etwa 2.000 Franken ansteigt, so die Analyse von Comparis.

Veränderungen bei Medikamentenkosten und Selbstbehalt

Die Neuerungen bei den Medikamenten betreffen den Selbstbehalt und könnten das Preisgefüge beeinflussen. Künftig wird der Selbstbehalt für Originalpräparate auf 40 Prozent erhöht, was teurere Medikamente verteuern dürfte, während günstigere Medikamente möglicherweise erschwinglicher werden.

Positive Entwicklungen im Gesundheitssektor

Neben den angesprochenen Preiserhöhungen gibt es jedoch auch erfreuliche Veränderungen. Laut Bundesamt für Gesundheit sollen sich 64 Prozent der Präparate auf der Spezialitätenliste verbilligen. Ebenfalls wird der Steuersatz für Binden und Tampons gesenkt, von bisher 7,7 auf 2,6 Prozent.

Weitere Änderungen in Finanzen und Mobilität

Neben den bereits erwähnten Veränderungen treten auch weitere Anpassungen ab dem kommenden Jahr in Kraft:

- Pensionsalter für Frauen: Frauen mit Geburtsjahr 1960 und älter gehen ab Januar 2024 mit 65 Jahren in Pension.

- Führerausweis und Mobilität: Die blaue Führerausweisversion muss bis zum 31. Oktober gegen ein Kreditkartenformat eingetauscht werden. Fahrprüfungen für Motorräder und Autos werden ebenfalls länger dauern.

Auswirkungen auf die Kosten des täglichen Lebens

Neben den direkten Auswirkungen dieser Änderungen bleibt auch die allgemeine Teuerung ein wichtiger Faktor. Strom, Mieten und Krankenkassenprämien gehören zu den Bereichen, die das Haushaltsbudget erheblich belasten können.

Regionale Unterschiede in den Kostensteigerungen

Die Kostenentwicklung variiert jedoch erheblich je nach Region. Städte wie Zürich und der Kanton Zug erleben besonders starke Preisanstiege bei Mieten und anderen Lebenshaltungskosten. In anderen Gebieten sind die Preisanpassungen moderater oder zeigen sogar keine signifikanten Anstiege.

Das Jahr 2024 bringt zahlreiche Veränderungen mit sich, die das Leben teurer machen können. Während einige Anpassungen potenzielle Ersparnisse ermöglichen, werden die meisten Veränderungen zu höheren Ausgaben führen. Die Kostensteigerungen sind je nach Region und Lebensbereich unterschiedlich stark spürbar.

Es ist bemerkenswert, wie sich die Kostenlandschaft für verschiedene Güter und Dienstleistungen in der Schweiz entwickelt. Im Zuge der allgemeinen Teuerung wird deutlich, dass viele Haushalte mit erhöhten Ausgaben für wesentliche Bedarfsbereiche wie Strom, Mieten und Krankenkassenprämien rechnen müssen. Doch die Auswirkungen sind in den einzelnen Gemeinden keineswegs einheitlich.

Teuerung in den Gemeinden: Analyse der Unterschiede

Die Auswertung von Daten des Bundes und des Immobilienberaters Wüest Partner zeigt, dass insbesondere im Kanton Zug, der Stadt Zürich und dem Oberengadin die Teuerung besonders spürbar ist. Die rapiden Mietsteigerungen im Oberengadin von über 7,5 Prozent innerhalb eines Jahres machen deutlich, wie stark sich Wohnkosten erhöhen können. In Gebieten wie St. Moritz, Pontresina oder Samedan werden Medianpreise von 2290 Franken für eine 90-Quadratmeter-Wohnung aufgerufen. Eine vergleichbare Wohnung im Kanton Zug kostet 2520 Franken, in Zürich sogar 2960 Franken.

Signifikante Unterschiede in den Lebenshaltungskosten

Die Zuger Gemeinde Steinhausen zeichnet sich durch die höchste Teuerungsrate aus. Innerhalb eines Jahres stiegen die Angebotsmieten um etwa 162 Franken. Zusätzlich zu diesen Mietsteigerungen wird der Strom um 39 Franken teurer, während die Krankenkassenprämien um 31 Franken anwachsen. Dies bedeutet für die Bewohner eine monatliche Mehrbelastung von 232 Franken oder fast 2800 Franken pro Jahr.

Regionale Abweichungen in den Preissteigerungen

Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind markant. In manchen Regionen, wie dem Berner Jura, dem Tessiner Tre Valli und Teilen des unteren Baselbiets, sind die Preissteigerungen vergleichsweise moderat. Tatsächlich sind die Mieten in Gebieten wie dem Berner Jura und dem Tre Valli sogar gesunken.

Erklärung der Unterschiede

Die Preisunterschiede zwischen den Gemeinden können auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Die lokale Bindung an Stromgrundversorger, die ein breites Preisgefüge aufweisen, spielt hierbei eine große Rolle. Ebenso beeinflussen regionale Unterschiede in Angebot und Nachfrage die Mietpreise. Zudem sind Krankenkassenprämien in verschiedenen Kantonen unterschiedlich strukturiert und variieren je nach städtischen oder ländlichen Gebieten aufgrund der medizinischen Leistungen.

Fazit

Die Preisanstiege in verschiedenen Gemeinden zeigen, dass die Kosten für den Lebensunterhalt erheblich variieren können. Die Auswirkungen der Teuerung auf Strom, Krankenkassenprämien und Mieten sind in jedem Ort unterschiedlich ausgeprägt, was die finanzielle Belastung der Haushalte stark beeinflusst. Trotz einer gewissen Preisdifferenzierung bleibt festzuhalten, dass viele dieser Änderungen zu höheren Ausgaben und somit zu finanziellen Herausforderungen für die Bewohner führen.

Almanca

Schweiz auf dem Weg zur 10-Millionen-Grenze: Was das Bevölkerungswachstum bedeutet

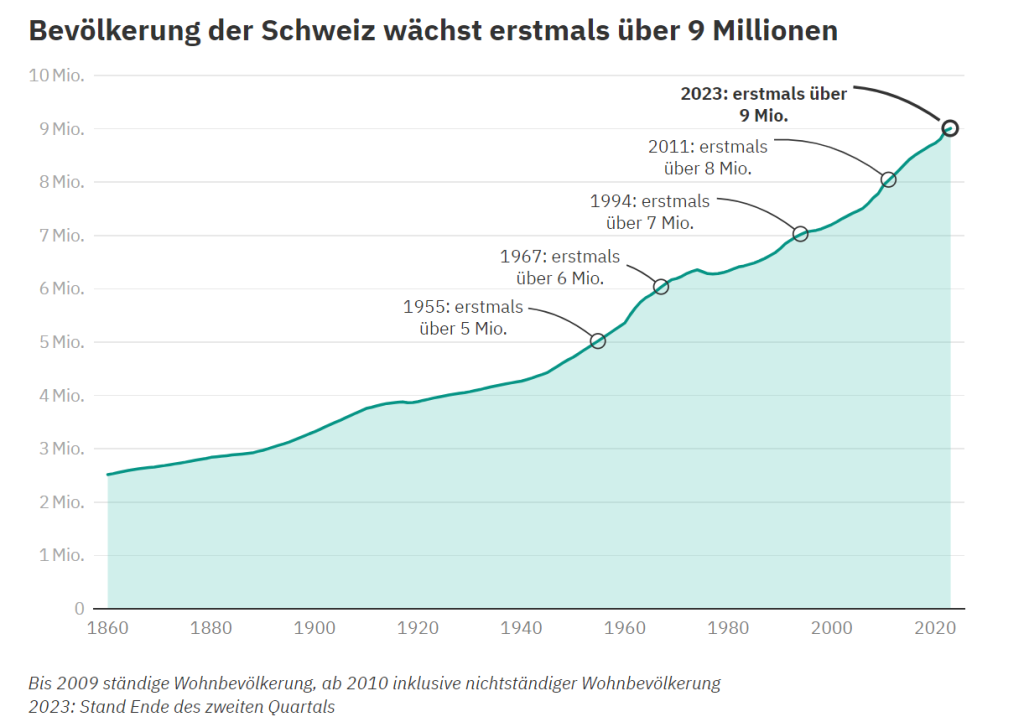

Cemil Baysal – Die Schweiz hat einen neuen Meilenstein erreicht: Im Jahr 2040 könnte die Schweiz mehr als 10 Millionen Einwohner haben. Seit Juni zählt das Land offiziell neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Von dieser Gesamtzahl sind etwa 6,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer. Im Jahr 2022 kamen 190.000 Personen neu in die Schweiz, wobei 6.532.926 Personen die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzen, während 2.369.382 Personen einen ausländischen Pass halten.

Laut Statistiken sind Frauen mit 4.483.581 Personen in der Wohnbevölkerung leicht stärker vertreten als Männer, von denen 4.418.727 in der Schweiz leben. Bei den Ausländerinnen und Ausländern überwiegen mit 1.243.103 zu 1.012.279 Personen leicht die Männer, während es bei Personen mit Schweizer Pass mit 3.357.302 mehr Frauen als Männer (3.175.624) gibt.

In regionaler Aufschlüsselung leben die meisten Personen im Espace Mittelland mit 1.935.816 Millionen, gefolgt von der Genferseeregion (1.720.783), Zürich (1.595.334), der Ostschweiz (1.229.219), der Nordwestschweiz (1.216.005), der Zentralschweiz (848.477) und dem Tessin (356.674).

Der Zustrom neuer Einwanderer erhöhte sich seit dem vergangenen Jahr, nachdem die Zuwanderung pandemiebedingt abgenommen hatte. Im Jahr 2022 kamen 190.500 Personen ins Land, wobei knapp 20.000 davon rückkehrende Schweizerinnen und Schweizer waren.

Das Bevölkerungswachstum der Schweiz wird in den kommenden Jahren hauptsächlich von einer Gruppe vorangetrieben: den Rentnern. Bis 2040 wird die Zahl der über 65-Jährigen voraussichtlich um 700.000 Personen zunehmen, was einem Wachstum von 40% entspricht. Im gleichen Zeitraum wird die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte (20- bis 64-Jährige) nur um 230.000 Personen steigen, ein Wachstum von 4%. In Anbetracht einer zunehmenden Tendenz zur Teilzeitarbeit könnte dies auf eine Stagnation der Anzahl an Arbeitskräften hinauslaufen. Die Konsequenz ist eine wachsende Lücke auf dem Arbeitsmarkt.

Die Schweizer Bevölkerung nähert sich bald der von Österreich, wo Anfang des Jahres offiziell 9.106.126 Menschen lebten. Das Land hat derzeit einen Ausländeranteil von 19 Prozent, was 1.730.286 Menschen entspricht. Rund 2,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben in Österreich, was 26 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.

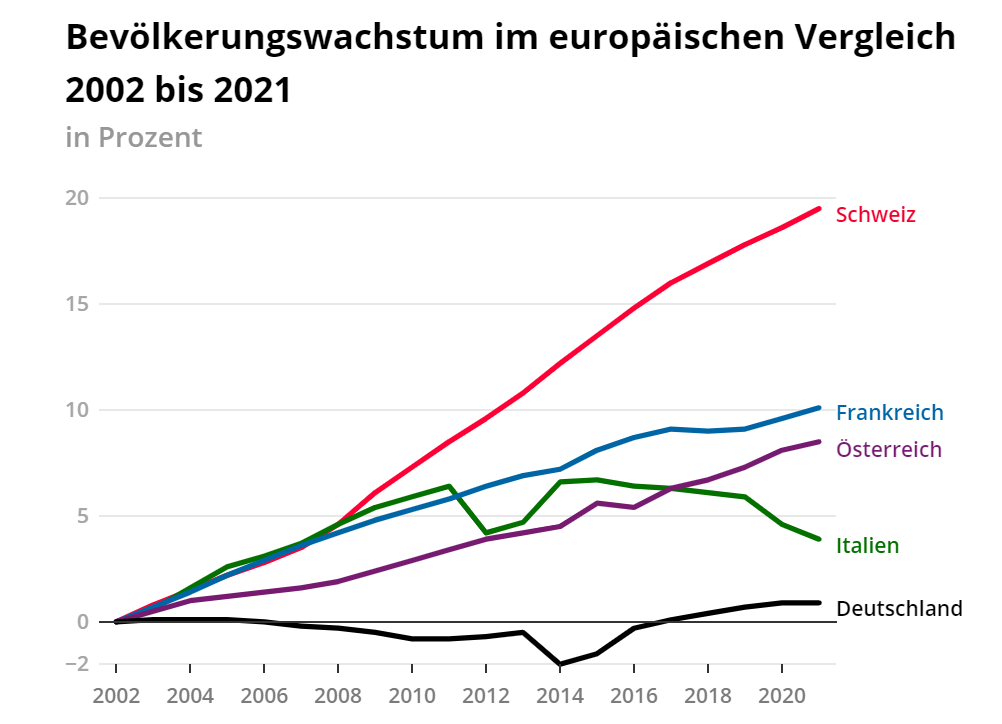

Die Bevölkerung der Schweiz ist seit 1955 insgesamt um knapp 4 Millionen Personen gestiegen, was durchschnittlich 0,8 Prozent pro Jahr ausmacht – mehr als doppelt so stark wie in Europa. Nur zwischen 1975 und 1977 war die Bevölkerungszahl rückläufig.

Die ständige Wohnbevölkerung wird die 9-Millionen-Grenze in der ersten Jahreshälfte 2024 knacken, schreibt die UBS in einer neuen Studie. Die „magische“ 10-Millionen-Marke könnte dann bereits Mitte der 2030er-Jahre erreicht werden. Eine solch hohe Kadenz der Bevölkerungsentwicklung zieht Bodenknappheit nach sich, beflügelt folglich die Wohnimmobilienpreise und verteuert die Wohnungsmieten. Aus historischer Sicht sind diese Schlussfolgerungen aber nicht zwingend.

Aus der langjährigen Entwicklung seit Mitte der 1950er-Jahre lassen sich fünf wichtige Implikationen des Bevölkerungswachstums für den Immobilienmarkt ableiten:

Fakt 1: Mieten stiegen stärker als Konsumentenpreise Die Mietpreise sind von 1955 bis 2023 doppelt so stark gestiegen wie der Landesindex der Konsumentenpreise. Über einen rollenden Zeitraum von fünf Jahren haben sich die Mieten in der Realität praktisch durchgehend verteuert, mit Ausnahmen gegen Ende der 1970er- und 1990er-Jahre.

Fakt 2: Löhne stiegen stärker als Mieten Die Lohneinkommen stiegen seit 1955 rund 80 Prozent stärker als die Wohnungsmieten. Das jährliche Wachstum der Löhne lag damit inflationsbereinigt bei fast 1,4 Prozent, während es bei den Mieten knapp 1 Prozent betrug, was das Wohnen im Durchschnitt erschwinglicher machte. In der letzten Dekade jedoch stiegen die Mietpreise Hand in Hand mit der Lohnentwicklung.

Fakt 3: Kaufkraft schlägt sich im Flächenkonsum nieder Dank steigender Kaufkraft erhöhte sich auch der Flächenkonsum pro Person deutlich. Die durchschnittliche Haushaltsgröße sank von 2,9 auf 2,2 Personen. Als Folge davon stieg die durchschnittliche Wohnfläche zwischen 1970 und 2022 von 30,0 auf 46,5 Quadratmeter pro Person.

Fakt 4: Wohnungsqualität hat zugenommen Die tatsächlichen Mietausgaben stiegen seit 1970 im Durchschnitt doppelt so stark wie der qualitätsbereinigte Bestandsmietindex. Dies resultierte zum einen aus größer gewordenen Wohnungen – die Zunahme der Fläche dürfte im Durchschnitt aller Mietwohnungen über 10 Prozent betragen haben. Zum anderen waren Mieter bereit, für eine verbesserte Qualität und Ausstattung der Wohnungen tiefer in die Tasche zu greifen.

Fakt 5: Gute Lagen schwingen bei Mietanstiegen nicht obenaus Die Mieten in den Großstädten sind nicht stärker gestiegen als im Landesdurchschnitt. Der Mietpreisindex für die Stadt Zürich stieg seit 1955 insgesamt sogar 20 Prozent schwächer als der nationale Mietpreisindex des Bundesamts für Statistik. Auch die Wohnausgaben entwickelten sich in den Städten Zürich und Genf schwächer als im Schweizer Durchschnitt.

Gründe für die moderate Mietentwicklung

Die Annahme, dass Bevölkerungswachstum automatisch zu einer Verteuerung des Wohnraums führt, lässt sich zumindest anhand der Daten der letzten 70 Jahre nicht bestätigen. Dies liegt vor allem an zwei Hauptgründen:

Die Schweiz hat über diesen Zeitraum hinweg genügend Wohnraum geschaffen, um das Bevölkerungswachstum aufzunehmen. Seit Erreichen der 5-Millionen-Grenze im Jahr 1955 wurden insgesamt 3,3 Millionen Wohnungen gebaut. Pro zusätzlicher Million Personen kamen zwischen 560.000 (2012 bis 2023) und 1,3 Millionen (1967 bis 1994) neue Wohnungen hinzu.

Parallel zum Bevölkerungswachstum wurde die Verkehrsinfrastruktur massiv ausgebaut. Dadurch hat sich der Erreichbarkeitsradius der Zentren vervielfacht, was als Ventil für den Miet- und Preisdruck wirkt. Das Angebot an attraktiven Lagen konnte und kann dank dieser Fortschritte stark erweitert werden.

Bevölkerungswachstum kann Wohnimmobilienwerte beflügeln

Was für Mieten gilt, muss nicht für Wohnimmobilienpreise gelten. Denn Bevölkerungswachstum bietet einen Nährboden für überproportionale Preissteigerungen an stark begehrten Lagen. Erstens nimmt mit zunehmender Verdichtung und einem Ausbau der Infrastruktur der Wert des Bodens zu, was Landpreise in die Höhe treibt. Eine Aufzonung von Wohngebieten führt zu deutlichen Wertsteigerungen. Zweitens kann ein nationaler oder globaler Zuwachs an vermögenden Haushalten einen kontinuierlichen Nachfrageüberschuss, insbesondere nach exklusiven Lagen, generieren. Wenn sich immer mehr vermögende Haushalte für eine begrenzte Anzahl gut angeschlossener Lagen mit einmaliger Aussicht oder direktem Seeanstoss interessieren, steigt die marginale Zahlungsbereitschaft für solche Objekte. Drittens kann die Verstädterung auch die Kaufpreise von Wohnimmobilien in der Agglomeration anheizen. Denn Bevölkerungswachstum und größere Wohndichte erhöhen die Marktliquidität und senken so das Vermietungsrisiko, was die Zahlungsbereitschaft für Renditeliegenschaften steigert.

Die nächste Million: dieses Mal anders?

Der Haupttreiber des aktuellen Nachfragewachstums nach Wohnraum ist die internationale Migration – im Gegensatz zum letzten Jahrhundert, als der Geburtenüberschuss stärker für den Bevölkerungsanstieg verantwortlich zeichnete. Daher steigt die Wohnungsnachfrage relativ zum Bevölkerungswachstum stärker als früher und konzentriert sich vermehrt auf die Grosszentren und deren Agglomerationen. Der hohe Immigrationsanteil am Bevölkerungswachstum und die Alterung der Gesellschaft führen gleichzeitig dazu, dass sich der Trend zu kleineren Haushalten in der mittleren Frist fortsetzen wird. Dementsprechend dürfte die Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten überproportional steigen.

Zwickmühle Raumplanung

Während in der Vergangenheit jeweils genug Wohnraum geschaffen wurde, stellt die momentan tiefe Bautätigkeit und historisch gesehen relativ strikte Raumplanung dies zumindest für die nächsten Jahre in Frage. Um bei gleichbleibendem Flächenkonsum Wohnraum für eine zusätzliche Million Einwohner zu bieten, müssten angesichts des Trends zu kleineren Haushaltsgrößen bis Mitte der 2030er-Jahre bis zu 60.000 Wohnungen pro Jahr erstellt werden. Das aktuelle Niveau von rund 35.000 bewilligten Neubaueinheiten in den letzten vier Quartalen stimmt diesbezüglich wenig optimistisch. Im Sinne der Raumplanung müssten diese Wohnungen zudem auf bestehendem Siedlungsgebiet verdichtet gebaut werden. Damit verbunden sind höhere Baukosten und längere Bewilligungsverfahren, was eine Erholung der Bautätigkeit erschwert. Wir gehen davon aus, dass mittels Neubau und höherer Ausnutzung des Bestands nicht mehr als 45.000 Wohnungen pro Jahr erstellt werden können. Kumuliert fehlen damit bis 2034 mindestens 150.000 Wohnungen.

-

Gündem1 yıl önce

Gündem1 yıl önceTELEGRAM’DA ŞOK EDEN GRUPLAR: TECAVÜZ AĞLARI VE K.O. DAMLALARI

-

Ekonomi2 yıl önce

Ekonomi2 yıl önceİsviçre’de Maaş Dengesi: Ortalama bir Kişinin Maaşı 6788 CHF

-

E-Dergi2 yıl önce

E-Dergi2 yıl önceİsviçre’nin Sesi Şubat 2024

-

İsviçre2 yıl önce

İsviçre2 yıl önceDünyanın En İyi Sağlık Kurumları: İlk 250 Hastane Sıralamasında İsviçre’den 10 Hastane

-

Yaşam2 yıl önce

Yaşam2 yıl önceKıskanç Kaynana Belirtileri: Gözden Kaçırmamanız Gereken 10 İşaret

-

Gündem1 yıl önce

Gündem1 yıl önceERDOĞAN KARŞITI PAYLAŞIMLARI SIĞINMA BAŞVURUSUNDA HAKLI GEREKÇE OLARAK GÖRÜLMEDİ

-

Dünya1 yıl önce

Dünya1 yıl önceMETA’NIN COVİD-19 AŞILARIYLA İLGİLİ YANILTICI BİLGİ KARARI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYOR MU?

-

Gündem1 yıl önce

Gündem1 yıl önceTÜRKİYE’DEN GELEN SIĞINMA BAŞVURULARINA GETİRİLEN SERT UYGULAMALARA TEPKİ